Tenue et équipement

Les maîtres, et c'est un leitmotiv des autorités, devaient être décents et modestes dans leur extérieur.

Dans l'ancien régime, on recommandait aux régents de rester coiffés de leur couvre-chef pendant tout le temps de la classe, ou de le déposer en face d'eux, sur leur tribune, à la vue du public, comme insigne de leur autorité souveraine. Dépossédé de celui-ci, il deviendrait un être anonyme comme un curé sans soutane. Les cheveux devaient être courts. Dans le Nord, il portait une culotte courte, des bas et des souliers à boucles, un froc ou une casaque à longue queue, le tout noir avec sur la tête un bicorne orné d'un galon d'argent.

Certains maîtres n'hésitaient pas à faire la classe en chemise et bonnet de nuit.

De même sous le second Empire, l'instituteur, tout de noir, était vêtu d'un pantalon, d'un gilet, d'une redingote et d'une casquette, à l'image de son supérieur hiérarchique, le curé.

"Quelques-uns portaient la toque noire et la redingote austère ; quelques autres, pensant que l'habit fait le moine, s'affublaient d'un costume spécial, parfois extravagant ; mais l'instituteur-tisserand, l'instituteur-tonnelier demeuraient fidèles à la blouse, aux sabots, au bonnet tricoté." L'instituteur par Ernest Perochon.

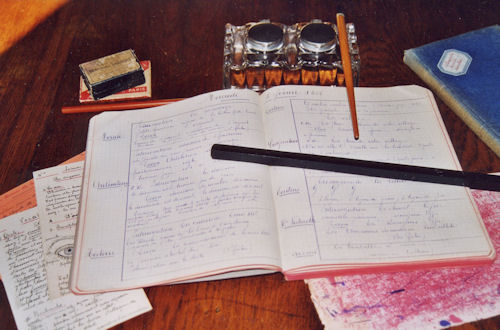

Le journal de classe

Le journal de classe sert à la préparation quotidienne des diverses leçons. Sa tenue est obligatoire.

«L’instituteur qui ne prépare pas les matières de son enseignement perd beaucoup de temps à chercher pendant la leçon, dans des livres ou des cahiers, les textes à faire lire ou à expliquer, les devoirs d’arithmétiques ou de français à dicter, et il s’expose à les mal choisir. Les élèves, qui restent eux-mêmes oisifs se dissipent, s’agitent, et la discipline est en souffrance. Le maître au contraire, qui n’entre dans sa classe que quand tous les matériaux ont été préparés à tête reposée, peut suivre sans peine les différents exercices et en tirer tout le fruit possible pour les progrès de l’école.» (circulaire ministérielle du 8 novembre 1871)