Dans l'ancien régime, loger l’école, ne va pas sans difficultés, car dans l’église paroissiale elle nuit au recueillement des fidèles. C’est avec beaucoup de peine que l’on trouve un lieu à cause du bruit que font les écoliers et les désordres qu’ils entraînent toujours avec eux. C’est souvent, faute de mieux, dans le logement du maître que l’école s’installe ou dans un endroit abandonné de tous.

A la Révolution, dans toute les communes, les presbytères non vendus au profit de la République, sont mis à la disposition des municipalités, pour servir, tant au logement de l’instituteur, qu’à recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Dans les communes où il n’existe plus de presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé un local convenable pour la tenue des écoles primaires. (loi du 27 brumaire an 3)

Après le Concordat, les biens ecclésiastiques non vendus sont rendus à l’église et les instituteurs perdent le bénéfice des presbytères.

Généralement, il n'y a pas de locaux spécialement destinés à l'instruction. L'école est établie chez l’instituteur ou dans une maison ordinaire que l'instituteur prend à bail et qui répond du loyer ; seulement la commune lui accorde une allocation annuelle de 30, 40, 50 ou 60 F, sous le titre d'indemnité de logement.

Louis-Arsène Meunier, chargé de visiter les écoles de l’Eure en 1833, relate :

« L'habitation de l'instituteur ne se distinguait en rien des autres demeures villageoises: c'était une chétive chaumière composée uniquement de deux pièces, l'une servant de classe, l'autre, de logement à l'instituteur et à sa famille. Quoique la plus grande fût toujours affectée à la classe, les enfants y étaient souvent entassés les uns sur les autres, sans pouvoir bouger ni faire usage de leurs bras et sans qu'il restât le moindre vide, pour que l'instituteur pût circuler. Lui-même était comme un prisonnier dans l'étroit espace qu'il s'était réservé. Comme le plancher supérieur en était très bas et que le jour n'y pénétrait d'ordinaire que par une seule petite fenêtre, l'air en était vicié au point qu'on n'y pouvait entrer sans éprouver une suffocation. La chambre de l'instituteur, à usage à la fois de cuisine, de salle à manger, de chambre à coucher et de bureau, était un misérable réduit aux murailles nues, humides et enfumées. Point de cour de récréation: un coin du jardin tenait lieu de communs. »

La loi du 28 juin 1833 assure à l’école des ressources nécessaires à sa fondation, à la construction et à l’entretien de la maison qui lui est destinée.

Malgré les subsides de l’Etat en faveur de l'instruction primaire, une amélioration s'opère mais la situation reste déplorable.

Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement. Cette loi de 1850 ne change rien.

La troisième république va inondée la France de maisons d'école. Ce que certain se scandalise de ce "qu'on a construit et ouvert, au détriment de la fortune publique, des palais scolaires pour enseigner l'amour de la République et la haine de la foi de nos pères."

La grande loi en matière de construction scolaires est promulguée le 1er juin 1878. Lorsque la création d'une école dans une commune est décidée par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions des lois du 15 mars 1850 et 10 avril 1867, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constituent pour la commune une dépense obligatoire. Des subventions et des taux avantageux leurs sont accordés par l'Etat. La tâche est immense et l'effort public est sans précédent.

Le terrain destiné à recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, malsain ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières.

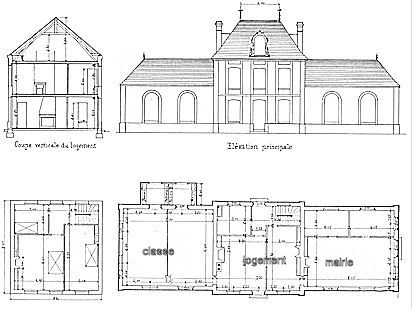

Des plans modèles sont adressés aux préfets. Une uniformisation s'établit et le bâtiment n'a pas de spécificité régionale; le seul caractère local sont les matériaux utilisés pour la construction.

L'école type de la 3ème République est constituée de la mairie au centre, en légère avancée de façade surmontée de la devise républicaine, les écoles de garçons et de filles de part et d'autre et le logement du maître à l'étage.

On lui adjoint certaines dépendances : une cour de récréation, un préau couvert, un jardin et des lieux d'aisance.

Le préau où les élèves prennent leur récréation par mauvais temps, et se restaurent à midi lorsqu'ils ne rentrent pas chez eux. C'est également sous le préau qu'ils déposent casquettes et manteaux, les accrochant à des chevilles de bois baptisées "champignons". Sous ce préau que sont disposés le long des murs, les paniers à deux couvercles contenant le repas des écoliers.

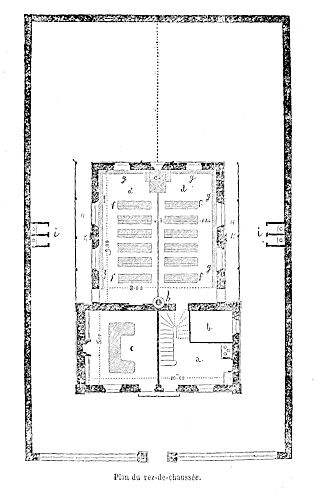

Plan type de 1854

d'une école pour soixante à soixante-dix élèves, pouvant servir aux deux sexes, avec bâtiment pour le logement de l'instituteur et la mairie.

a. cuisine et salle à manger

b. cave et cellier.

c. mairie

d. classe des garçons, classe des filles

e. estrade et bureau du maître

f. tables et bancs

g. banc circulaire

h. poële

i. lieux d'aisances pour les deux classes

k. galerie couverte

Dans le plan, nous avons indiqué la place des lieux d'aisances à droite et à gauche de la classe, dans chacune des cours affectées aux enfants de chaque sexe, de manière que le maître puisse les surveiller de sa place.

L’école de C.D. Férard , en 1846.

« mémoires d’un vieux maître d’école »

Je trouvais un local peu convenable, composé, au rez-de- chaussée, d’une cuisine d’environ 25 mètres carrés, avec une chambre au-dessus. Cette chambre était la classe. On y accédait par un escalier de pierre, dont les marches, aux trois quarts usées, étaient fort dangereuses pour les enfants. Pas de préau couvert, pas de cour de récréation surveillable, pas de lieux d’aisances. Le mobilier scolaire était en rapport avec le bâtiment. A part un mauvais petit bureau fort incommode, qui portait le titre d’estrade, et trois ou quatre tables boiteuses pouvant asseoir une vingtaine d’élèves, rien que des murs nus, avec une cheminée en ruine dans l’un d’eux.