Au début du XIXe siècle, les écoles étaient sinistrées, souvent, les enfants étaient assis par terre et écrivaient sur leurs genoux. Lorsque, par chance, la salle de classe comportait quelques tables, celles-ci étaient habituellement faites de planches raboteuses posées sur des tréteaux. Comme un grand nombre de communes répugnait à voter le traitement de l'instituteur et l'indemnité de logement, elles ne songeaient même pas à fournir le mobilier scolaire.

Lors de l'enquête de la Monarchie de juillet, les inspecteurs constataient des situations comme celles-ci : Un instituteur, vieux garçon, avait son lit dans la classe, et lorsque je passai, à quatre heures de l'après-midi, ce lit, misérable bauge, n'était pas fait.

Le matériel scolaire était inexistant. Le tableau noir n’était utilisé que dans quelques écoles.

Dans leur réponse au concours de 1861, les instituteurs se plaignaient de la médiocrité du mobilier scolaire. Les tables et les bancs, en nombre insuffisant, étaient mal adaptés aux enfants, souvent anciens et plus ou moins bien rafistolés. Les bancs n’avaient pas de dossier. Modèle unique, il servait aux enfants de différentes tailles. Très longs, ils pouvaient accueillir 10, 15 enfants et plus.

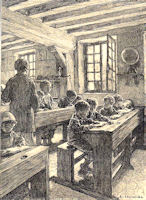

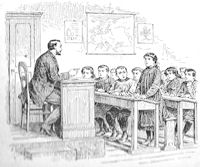

Tronant sur une haute estrade, le maître derrière son bureau noir avec pupitre, imposait son autorité sur ses élèves installés face à lui.

Tout au long de ce siècle, les autorités faisaient obligation aux municipalités de fournir aux instituteurs un mobilier correct, mais ceux-ci renâclaient à la dépense.

Par l'arrêté du 18 juin 1887, les choses changèrent définitivement. Les municipalités étaient obligées de fournir à l'instituteur un mobilier précis pour sa classe.

Appareils de projection :

-lanterne magique

-stéréoscope Educa

-projecteur Pathé Baby

-visionneuse de carte postale

-projecteur films fixes

-projecteur diapositives

Une bonne école en 1830

Dans son inspection générale des écoles primaires, Louis Arsène Meunier écrit :

"Celui qui jouissait du plus grand renom dans l'arrondissement, était sans contredit M. Brunel, instituteur à Louversey (Eure). Quoique cette commune n'eût que 350 habitants, M. Brunel réunissait dans son école 160 élèves, filles et garçons, dont 15 à 20 pensionnaires, tous garçons bien entendu. Il occupait une maison fort belle qu'il avait fait construire. Derrière existaient les bâtiments nécessaires à une exploitation agricole, car M. Brunel faisait valoir 25 à 30 acres de terre, fruit de ses économies de vingt ans: il avait même joint récemment une briqueterie à sa ferme.

Au rez-de-chaussée de sa maison, deux vastes salles contiguës servaient de classes, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles: entre les deux s'élevait une grande estrade qui empêchait de voir de l'une dans l'autre, et de laquelle M. Brunel gouvernait toute l'école. Il est impossible de se figurer l'ordre, le silence et l'application qui régnaient dans cet admirable établissement, et il est aussi impossible de s'expliquer comment un seul homme pouvait suffire, sans employer les ressources du mode mutuel aux nombreuses exigences d'un enseignement primaire du premier degré complet. Et ce qui excita le plus mon étonnement, c'est que je constatai des progrès très satisfaisants dans toutes les divisions, depuis la première, formée par les jeunes gens de quinze à seize ans, jusqu'à la dernière composée de petits garçons ou de petites filles de six à sept ans."

La classe de la IIIe république

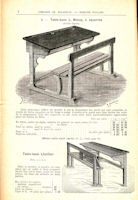

Les tables-bancs des écoliers, souvent en chêne car plus résistant que le sapin, étaient de 2 places maximum. Ce meuble original, combinait les usages de la table et du pupitre. L’espace ménagé par l’inclinaison servait de boîte de rangement, accessible en relevant l’abattant du plateau.

«Chaque élève, commente la revue pédagogique, a réellement une place indiquée par un casier où il place son bagage; on verra ainsi s’il a de l’ordre, de la propreté, et on éveillera chez lui le sentiment de responsabilité.»

Une cavité oblongue évitait le glissement des objets. A droite, un trou était aménagé pour recevoir l’encrier en faïence que l’on remplissait d’encre violette.

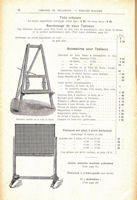

Un tableau noir était fixé sur le mur derrière le maître, face aux élèves. A côté était accrochée la boîte de craie avec son chiffon ainsi que la grande règle, le rapporteur en bois et le compas. L’estrade où trônait le bureau du maître, permettait l’accès du tableau aux élèves. A côté, un autre tableau sur un chevalet à chevilles réglables ou pivotant augmentait la surface d’écriture. Des cartes de géographie, des tableaux d’élocution ou de lecture ornaient les murs. Ils hébergeaient également un thermomètre et la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen. A proximité du bureau du maître s’affichaient l’emploi du temps et la liste des récitations et chants. Au fond de la classe, une pendule œil-de-bœuf indiquait l'heure au pédagogue et l’armoire-bibliothèque servait à ranger les livres et les objets du musée scolaire. Un compendium métrique renfermant les instruments de mesure, Le boulier-compteur et le globe terrestre complétaient l'ensemble. Un poêle placé au centre réchauffait le lieu.

Bibliothèque scolaire

Les bibliothèques scolaires ont pour objet de mettre à la disposition des élèves peu aisés les livres de classe qui leur sont nécessaires, et à la disposition de tous les élèves, enfants et adultes, et de leurs familles, des livres de lecture choisis avec soin.

C'est Rouland qui les crée par un arrêté du 1er juin 1862. Il demande aux instituteurs d'établir dans leur école une bibliothèque, placée sous leur surveillance, dont les livres seront rangés dans une armoire- bibliothèque.

Catalogue du mobilier et du matériel d'enseignement, Les fils d'Emile Deyrolle, avril 1913.

Catalogue général de mobilier scolaire et de matériel d'enseignement, librairie Charles Delagrave, 1900.

A