La méthode concentrique et la méthode progressive

Pour bien enseigner aux enfants "ce qu'il n'est pas permis d'ignorer", il faut savoir choisir et doser, suivant leur âge, les connaissances qu'ils auront à assimiler. L'enseignement doit être gradué. C'est perdre le temps et gaspiller l'énergie des maîtres et des élèves que d'offrir à ceux-ci une nourriture pour laquelle ils n'ont pas de goût et que leur esprit ne saurait digérer. Telle était bien la pensée des auteurs du plan de 1887, et c'est pour ce motif qu'ils ont rédigé des programmes différents...

Mais, d'une part, ils ont peut-être éprouvé une confiance excessive pour la méthode dite "concentrique", qui fait reparaître, aux divers cours, les mêmes articles du programme en exigeant simplement qu'ils soient traités avec une ampleur croissante. Et d'autre part, ils ont été trahis, sur ce point encore par leurs interprètes. L'échelle construite par les auteurs du plan de 1887 s'est raccourcie... Ce n'est pas en sept ans, c'est en cinq que sont répartis les articles du programme.

Les graves inconvénients de cette précipitation nous ont amenés à penser qu'il fallait revenir à la conception de 1887...

Ainsi se différencient, dans le nouveau plan d'études, les cours de l'école primaire. Chacun a sa physionomie et sa signification. En passant de l'un à l'autre, l'écolier progresse...

Avec des écoliers de six à treize ans, il serait dangereux de renoncer à toute révision, à toute répétition... Mais, si l'on veut que l'élève travaille avec joie et avec profit, il faut lui éviter la monotonie des redites, le dégoût du déjà vu...

A la méthode concentrique préférez la méthode progressive. Celle-ci exige, comme celle-là, que les connaissances soient solidement acquises. Dans chaque cours, on s'assurera que les enfants possèdent bien les notions inscrites au programme ; dans chaque cours on procédera périodiquement à des révisions. On ne fera de nouvelles conquêtes que si l'on est sûr de bien tenir le terrain déjà conquis... Mais l'enfant n'en aura pas moins l'impression, en passant d'un cours à un autre, qu'il pénètre dans un monde nouveau.

A la fin de la grande guerre un groupe d'universitaires lance une campagne pour reconstruire l'école. Ils publient un manifeste (l'Université nouvelle) qui fait valoir la nécessité de donner à tous les français la même formation de base, d'élever le niveau général d'instruction. Ils préconisent d'intégrer les petites classes du secondaire à l'ensemble de l'élémentaire, d'allonger les études élémentaires jusqu'à 14 ans. Les enseignants du public sont divisés, ainsi que leurs syndicats, pour cette "école unique".

Le nombre d'enfants qui poursuivent leurs études dans l'enseignement primaire supérieur ou secondaire s'accroît. Le cours supérieur des écoles primaires devient une classe de" fin d'études" pour les enfants qui attendent 13 ans pour sortir de la scolarité.

En 1923, Paul Lapie donne de nouvelles instructions. "Mieux vaudrait moins apprendre mais bien retenir ; mieux vaudrait moins de souvenirs, mais des souvenirs complets et ordonnés". Les nouveaux programmes sont deux fois plus courts que les anciens. Les programmes de 1887 de Buisson, inspirés par O.Gréard, étaient concentriques, Paul Lapie au contraire conseille une méthode plus progressive ; il veut éviter de donner aux enfants l'impression de rabâcher.

Le droit syndical est accordé aux instituteurs en 1924.

Le décret du 12 septembre 1925 permet aux instituteurs d'enseigner dans les classes élémentaires du secondaire. Quelques mois après, les programmes des classes élémentaires des lycées deviennent ceux de l'enseignement primaire.

La Première guerre mondiale éclate en 1914.

A l'arrière, les Ecoles normales sont réquisitionnées et transformées en hôpitaux militaires.

Dans les écoles, on fait appel aux femmes pour remplacer les hommes mobilisés.

Les maîtres d'écoles affrontent avec courage le champ de bataille, beaucoup y tombent.

Sur 35000 instituteurs mobilisés, plus de 8000 sont tués.

L’armistice est signé le 11 novembre 1918. Les « années folles » permettent d’oublier les tueries.

En 1934, le ministère de l'Instruction publique est rebaptisé ministère de l'Education nationale.

En 1936, c’est la victoire du Front populaire qui réalise d’importantes réformes sociales.

Jean Zay prolonge à 14 ans l'obligation scolaire. Il supprime les petites classes des lycées et ramène à 11 ans l'âge du certificat d'études.

En 1937 l'école par "ordre" passe à une école par "degré". Les classes élémentaires des lycées et collèges sont rattachées à la direction du premier degré, qui perd les E.P.S., rattachées au second degré. Mais pour ménager les instituteurs, il permet au cours complémentaires de rester dans le primaire. Contrairement à ses intensions, Jean Zay ne réussit pas complètement le regroupement du second degré.

La France est à nouveau envahi par l'Allemagne. C'st la débâcle de l'armée française. La victoire allemande de juin1940 met fin à la IIIe République.

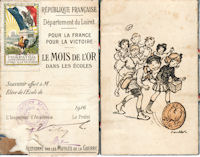

Le mois de l'or dans les écoles, 1916.

Aux enfants de france, édition de la Fédération des amicales d'institutrices et d'instituteurs publics, vendue au bénéfice de l'Accueil français.1915

L'idéal moral de nos maîtres. A la mémoire des maîtres et des élèves de l'enseignement public morts pour la France.